华声在线6月6日讯(通讯员 唐维维) “小鑫,老师来啦!”推开斑驳的铁门,邹老师熟门熟路地蹲在孩子床前,轻轻握住小鑫蜷曲的手指,将课本在她眼前轻轻晃动。突然,孩子的眼皮快速眨动起来—这是她和老师约定的"打招呼"方式。 6月4日下午,江华瑶族自治县界牌乡中心小学送教团队到伍家寨村进行本学期的第9次残疾儿童送教上门活动。

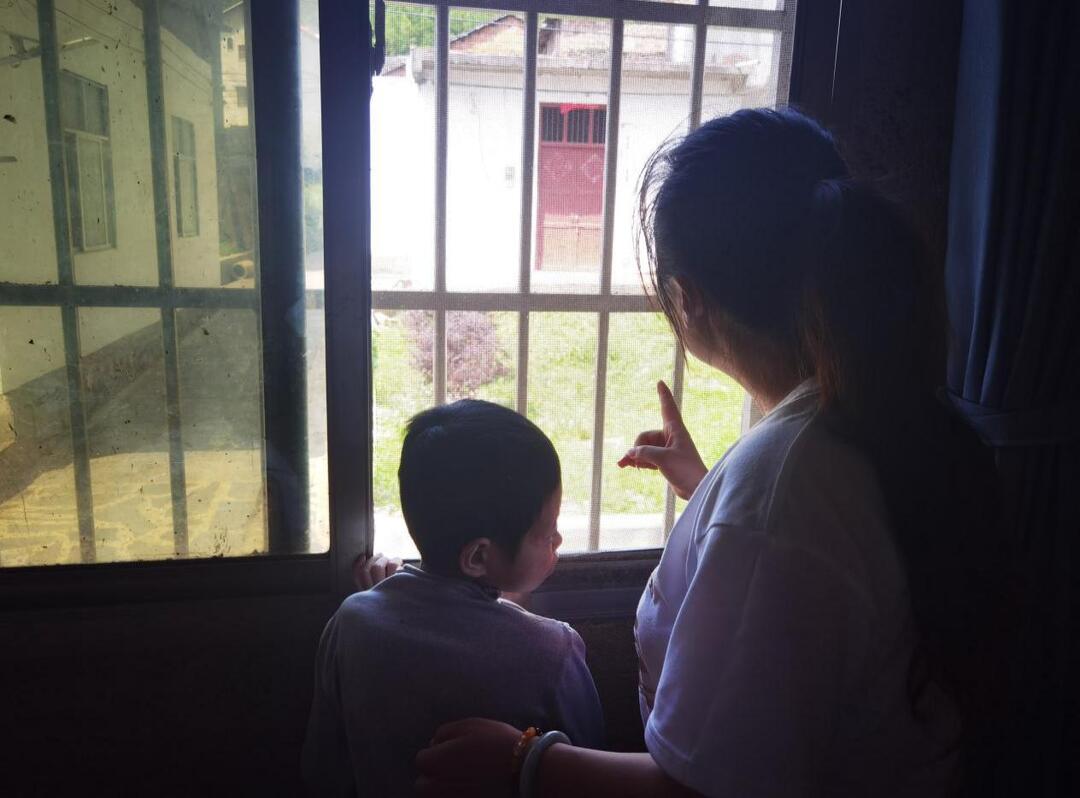

在昏暗的卧室里,一场无声的教学正在上演:邹老师拿着全日制培智学校出版的美工教科书,让小鑫握着画笔一笔一划地在纸上来来回回。墙上贴着的"进步树"记录着点滴成长:3月5日,对红色卡片有反应;4月10日,听到儿歌会眨眼;5月12日,能用眼神选择食物 。“这不是简单的教学记录,而是一个生命被唤醒的见证。”同行的邓老师指着最新记录:小鑫第一次用皱眉表达拒绝。

暮色中,送教车返程行驶在村道上,远处乡村振兴的标语熠熠生辉。车里的老师们正在讨论下次的个性化教案,他们知道,在这条特殊的送教路上,每一步都在创造教育的奇迹。正如写在送教日志扉页的那句话:"教育的神圣,在于让每一个生命都拥有被看见的权利。"

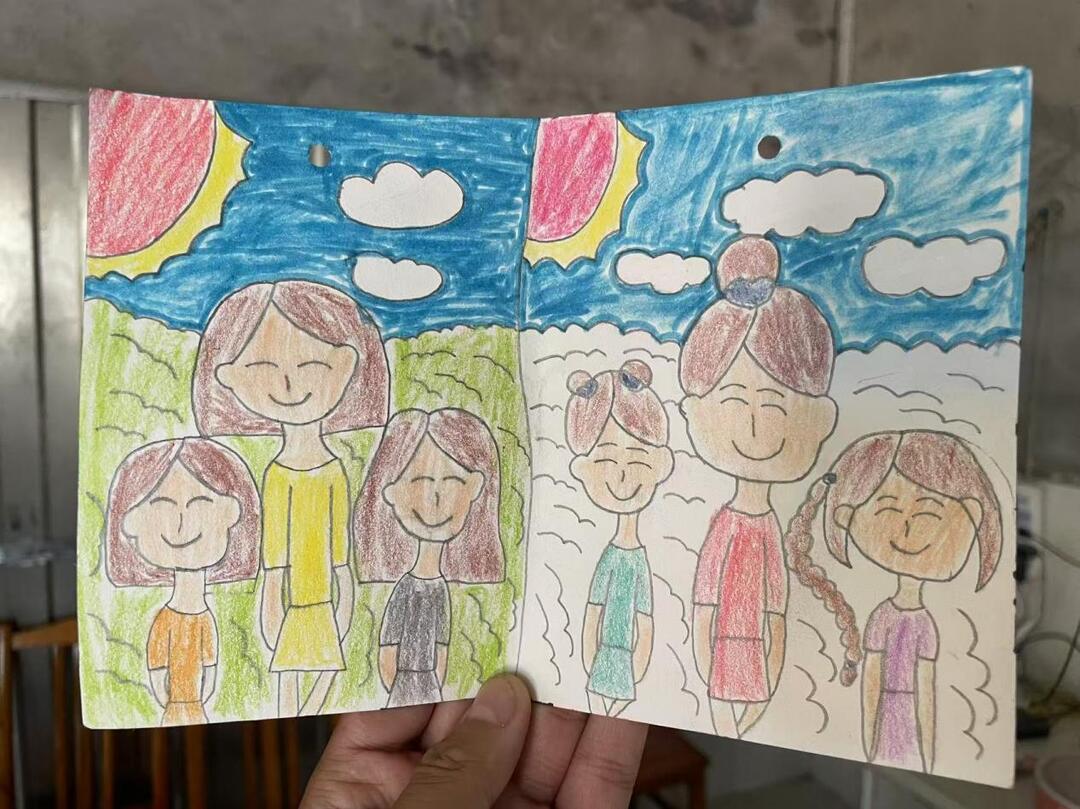

在返程的颠簸中,邹老师的手机亮起,是小鑫妈妈发来的图片:画里有爸爸妈妈,姐姐和弟弟妹妹一家人,他们都幸福的笑着。这个瞬间诠释了送教上门的真谛——不是要教会多少知识,而是要让这些折翼的天使知道,这个世界,始终有人愿意为他们停留。

这场已经持续了四年的送教行动在江华瑶族自治县近60余名残疾儿童送教上门活动中只是一个缩影。它诠释着教育公平的温度,生命教育的深度,乡村振兴的厚度。它让最特殊的群体享受着教育阳光,也重新定义了“教有所成”的标准,同时补齐乡村特殊教育的最后一块短板。

责编:陈方

一审:陈方

二审:汤世明

三审:王超

来源:华声在线

免责声明:华声在线对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。文章仅是作者个人观点,不应作为投资依据。读者应详细了解所有相关投资风险,并请自行承担全部责任。

文章是网络作者投稿发布,版权归投稿作者所有。作者应对文章及图片的真实性及版权负责。一旦因此引发版权纠纷,权利人提出异议,华声在线将根据相关法律法规的规定,删除相应内容。侵权责任由投稿者自行承担,如由此造成华声在线损失,投稿者应承担赔偿责任。如对本文有任何异议,请联系我们38160107#(#改成@)qq.com。