时空交织中的诗意叙事

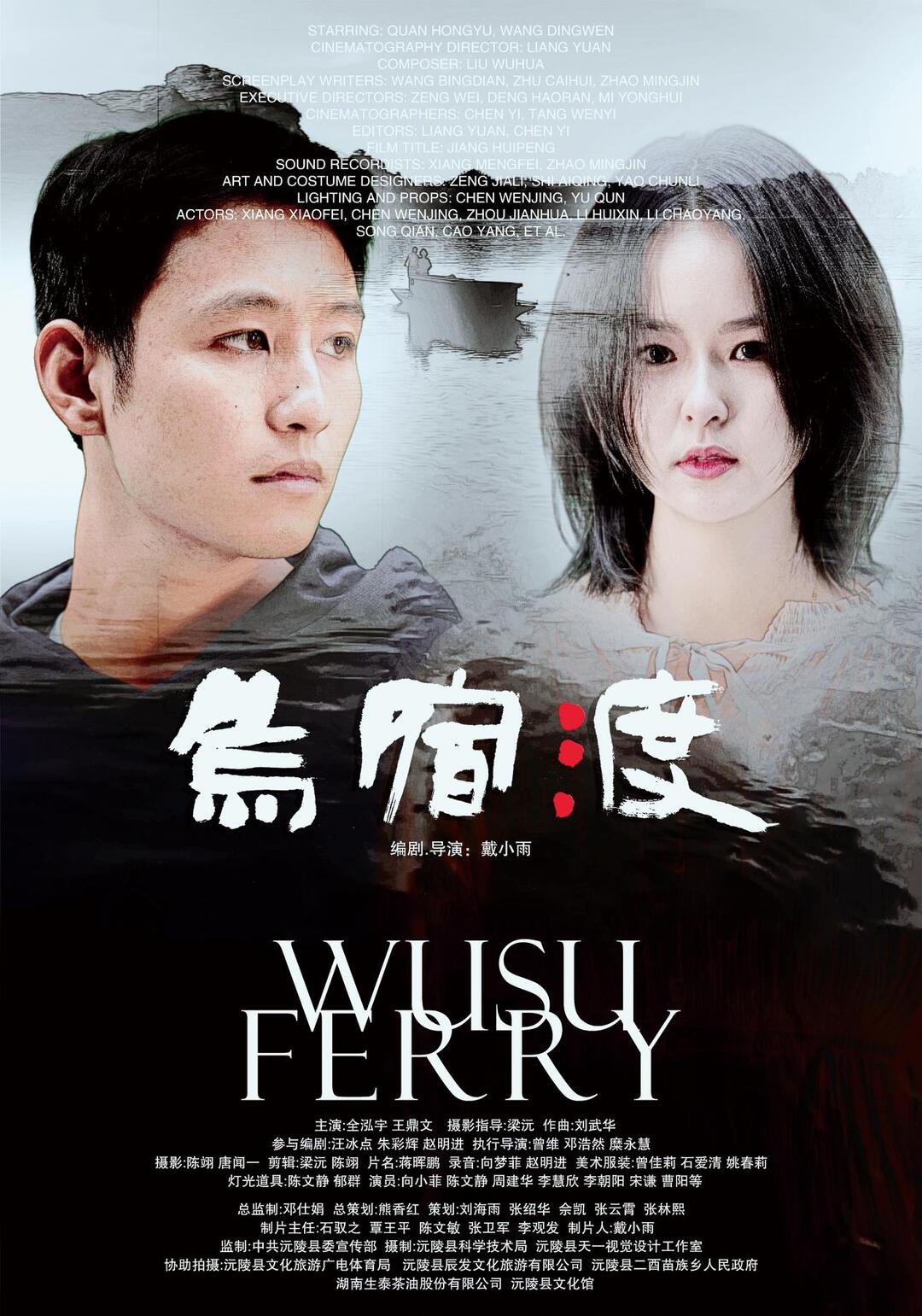

在湘西沅陵县的酉水河畔,一部名为《乌宿渡》的微电影以30分钟的体量,编织出一段跨越二十年的情感史诗。导演戴小雨以"金乌鸟”为隐喻,将生态保护、乡土情结、青春遗憾与科技振兴的多重命题,溶解在酉水河的粼粼波光中。这部作品既是对"故土何以成为精神原乡"的叩问,也是关于记忆如何重构生命意义的哲学思辨。

影片的叙事结构堪称精妙:以林可灰归乡参加科技座谈会为现实锚点,通过23个时空交错的场景,将观众带入一个由渡船、藏书洞、发蒙泉构成的记忆迷宫。闪回镜头如酉水河上泛起的涟漪,过去与现在不断碰撞——童年蜡染教室的嬉闹、高考前藏书洞的锦囊之约、微信视频里的命运转折,这些碎片化的记忆在秦小北失忆的叙事困境中,被重新拼接成完整的情感图谱。导演刻意模糊了现实与回忆的界限:当林可灰带着成年的秦小北重走二酉山时,镜头的剪辑让九十年代的青石台阶与当代的旅游码头产生时空重叠,这种处理恰似普鲁斯特的玛德琳蛋糕,让观众在视觉的味觉中尝到时间的重量。

金乌鸟的隐喻体系

"金乌鸟"作为核心意象,构成了影片的象征网络。这种传说中的太阳神鸟,既是乌宿镇得名的神话源头,也是林可灰与秦小北命运轨迹的绝佳注脚,更是影片对"二酉藏书"文化基因的现代转译。二酉山因"学富五车,书通二酉"的典故闻名,这里曾是秦代儒生藏匿典籍的圣地,承载着中华文化传承的象征意义。影片将这一历史遗产融入叙事,通过金乌鸟的迁徙隐喻,呼应了"知识回归乡土"的主题,暗合二酉山从古代藏书圣地到现代"教授村"的文化延续。在叙事表层,它指向知识分子的离乡与回归——林可灰如金乌鸟般飞向北京,又在科技振兴的召唤中返巢;在深层结构里,它暗示着记忆的迁徙特性:那些被封存在藏书洞锦囊中的青春誓言,终究会像候鸟一样寻找归途。

影片中三次出现金乌鸟的视觉符号,暗合人物关系的转折:童年时期秦小北关于"金乌鸟是否归来"的天真发问,成为命运谶语;失忆后的秦小北在书天门前脱口而出的"金乌鸟",暗示潜意识里记忆的苏醒;结局时雾中掠过的水鸟,则完成了从神话意象到现实载体的转化。这种层层递进的象征体系,让影片超越了简单的爱情叙事,升华为对乡土文明现代困境的寓言——当科技小院与白颈长尾雉保护区取代了古藏书洞,金乌鸟该栖息在传统的神话枝头,还是现代文明的钢筋森林?这种叙事策略成功将中华书山景区打造为兼具历史厚度与当代活力的文化符号,助力沅陵县实现"以光影引流量,以故事促经济"的文旅融合目标。

创伤记忆的治愈叙事

秦小北的失忆症是推动剧情的关键齿轮,也是解读影片精神内核的密码。她的记忆断裂带恰好位于两个重要时空节点:高考前夕为抢救复习资料落水受伤,以及目睹林可灰与杨妮的亲密场景后坠阶失忆。这两次创伤都源于对"共同未来"的期待破灭,导演用医学意义上的记忆损伤,隐喻了现代化进程中乡土社会的精神阵痛。

林可灰的治愈行动颇具仪式感:重返发蒙泉饮水、端坐旧教室偷递巧克力、重爬书天门石阶。这些行为不仅是医学上的"情景再现疗法",更是在重构被城市化切割的乡土记忆链。当他们在藏书洞寻锦囊而不得时,那个消失的时空胶囊恰恰印证了本雅明的论断:"过去只能以破碎的意象闪现于危急时刻。”有趣的是,最终唤醒秦小北记忆的并非刻意营造的怀旧场景,而是杨妮这个"闯入者"带来的现实刺痛——当林科院的都市现代女性与渡船上的失忆教师相遇,记忆修复的过程恰是乡土文明重新确认自我身份的过程。

渡船上的现代性寓言

渡船作为核心场景,承载着丰富的语义层次。在物理空间上,它是连接乌宿镇与二酉山的交通纽带;在文化维度上,它是沟通传统与现代的摆渡工具。秦锡山从农民变为渡船老板的身份转变,暗示着乡土社会在旅游开发中的被动转型。南北渡船"永远不会在同岸相遇"的设计,暗喻着传统与现代的永恒错位。

影片中三次渡船场景构成递进式隐喻:初次渡河时林可灰与秦小北的陌生化相遇,展现了时间对人际关系的重构;杨妮乘坐渡船带来的科技振兴气息,象征着外部力量对封闭乡土的解构;结局时林可灰在渡船发现锦囊的时刻,蜡染布沉入河底的画面,完成了从"记忆载体的消逝"到"精神基因的内化"的转变。当渡船突突的引擎声取代了往昔的桨橹欸乃,导演用声效的变迁暗示:乡愁不再是具象的物理空间,而是流动的文化记忆。

科技叙事下的乡土重构

在乡村振兴的语境下,《乌宿渡》给出了独特的解题思路。金弹子保种基地与白颈长尾雉保护区不仅是生态保护的实践,更是科技重新定义乡土的尝试。林可灰的角色具有双重性:作为生态学博士,他是科技理性的化身;作为乌宿之子,他又是情感记忆的载体。这种双重性在晚晴科技园的桥段中集中爆发——当杨妮用专业术语分析植物培育时,镜头突然切向躲在树后的秦小北,现代科技话语与传统乡土情感在画面构图中形成微妙对峙。

影片没有陷入"科技VS传统"的二元对立,而是通过苏菲老师的角色找到平衡点。这个既能带领学生重走藏书洞古道、又能经营现代科技小院的女性,象征着新旧文明的共生可能。她的蜡染手工艺课堂作为背景反复出现,暗示着传统文化的现代表达——就像林可灰最终选择回乡,不是对现代性的拒绝,而是在科技框架内重构乡土价值。

视听语言的诗性表达与创作局限

电影的场面调度可窥见导演的美学追求。河雾意象的反复运用(开场的秋日河面、结局的晨雾渡船)营造出湘西特有的氤氲之气,这种湿润的视觉质感与记忆的模糊性形成同构。藏书洞场景的光影设计值得关注:当林可灰攀爬岩壁寻找锦囊时,从岩缝透入的微光既是对"古藏书"历史感的还原,也是对记忆幽微处的视觉隐喻。

遗憾在于影片的视听语言尚未达到完全自洽的境界。部分空镜头的诗意追求与叙事节奏存在割裂,如酉水河的全景航拍虽具视觉冲击力,却打断了人物情绪的连续性。某些关键场景的镜头调度稍显刻意,譬如秦小北坠阶时的慢动作特写,其戏剧化处理与影片整体克制的影像风格产生裂隙。在声音设计层面,微信提示音与渡船声的蒙太奇虽具巧思,但电子音效的突兀插入偶尔破坏了声景的沉浸感。

获奖与价值:艺术与社会的双重认可

《乌宿渡》不仅是一部情感细腻的微电影,更是一次成功的文化实践。该片由戴小雨编剧并执导,荣获湖南省第三届微电影大赛优秀奖,印证了其艺术价值与社会意义的双重突破。作为中共沅陵县委宣传部监制,沅陵县科学技术局摄制的重点项目,影片以二酉山的历史文化为基底,通过"教授村"的当代故事,将在地文化符号转化为可感知、可传播的文旅IP,实现了"用光影为经济提增量"的初衷。

结语与湘影展望:栖居于记忆的第三空间

当林可灰在晨雾中发现蓝色锦囊时,影片完成了对乡愁的终极诠释:记忆不会消失,只会转换存在形式。那个沉入河底的蜡染布,既是童年情感的消逝,也是文化基因的沉淀。乌宿渡的故事告诉我们,现代人真正的故乡,既不在全然固守的传统中,也不在彻底异化的科技里,而是存在于两者对话生成的"第三空间"——就像渡船永远航行在南北码头之间,乡土文明的重生正发生在科技与记忆的永恒摆渡中。

这部微电影的价值,在于它用诗意的镜头语言,将乡村振兴的宏大命题转化为个体生命的记忆史诗。当白颈长尾雉在金弹子林中振翅,当发蒙泉的水珠折射出科技小院的玻璃幕墙,我们终于理解:正如二酉藏书洞从历史遗迹蜕变为文化地标,金乌鸟从未离开,它只是换了一种方式,永远栖息在酉水河的晨雾里。

湖南作为我电影创作第二故乡的电影人,我始终坚信这片土地蕴藏着中国电影最鲜活的创作基因。从沈从文笔下的边城到二酉山藏书的文化密码,从酉水河的千年烟波到当代乡村振兴的生动实践,湖南正在用独特的文化语法书写光影传奇。《乌宿渡》的成功印证了"在地性叙事"的强大生命力,期待未来有更多湘籍影人立足本土、放眼世界,在传统与现代的碰撞中锻造出兼具人文深度与市场价值的作品。愿湖南电影如酉水河上的金乌鸟,既能在全球化浪潮中展翅高飞,又始终记得返回精神原乡的航向。

作者简介:马德林,男,陕西西安人,历任中国电影摄影奖评委、中国电影家协会陕西分会副主席等职,获陕西有突出贡献的中青年专家等荣誉。中国人民大学中国电影文学专业毕业,西安电影制片厂一级摄影师,参与拍摄西影厂的三部大戏《西安事变》《彭大将军》《决战之后》,凭借担任摄影指导的电影《双旗镇刀客》声名鹊起,荣获第43届柏林国际电影节最佳影评奖、日本夕张国际电影节最佳影片奖及第11届中国电影金鸡奖最佳摄影奖而享誉国内外。(马德林)

责编:陈方

一审:陈方

二审:汤世明

三审:王超

来源:华声在线

免责声明:华声在线对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。文章仅是作者个人观点,不应作为投资依据。读者应详细了解所有相关投资风险,并请自行承担全部责任。

文章是网络作者投稿发布,版权归投稿作者所有。作者应对文章及图片的真实性及版权负责。一旦因此引发版权纠纷,权利人提出异议,华声在线将根据相关法律法规的规定,删除相应内容。侵权责任由投稿者自行承担,如由此造成华声在线损失,投稿者应承担赔偿责任。如对本文有任何异议,请联系我们38160107#(#改成@)qq.com。